卒業生の声 穂谷野 聡 さん

弁理士として働く中、法律を基礎から勉強したいという気持ちが強まり中大通教で学ぶことを決意。いつか、この「卒業生の声」を子供が読んで、勉強することの必要性や楽しさが少しでも伝わればいいなと思っています。

入学:2021年4月(3年次編入学)

卒業:2025年3月

就学時:40歳代

職業:弁理士(特許事務所勤務)

居住エリア:神奈川県在住

(2025年4月掲載)

卒業:2025年3月

就学時:40歳代

職業:弁理士(特許事務所勤務)

居住エリア:神奈川県在住

(2025年4月掲載)

中大通教で法律を学ぼうと思ったきっかけを教えてください。

中大通教の存在は2014年頃から知っていました。過去に在籍した職場に、中大通教を卒業した弁理士がいたためです。特定侵害訴訟(特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟)代理業務試験を通じて、民法と民事訴訟法について少し学習したのがきっかけで、六法をはじめとする法律を基礎から勉強したいという気持ちが強まりました。また、過去の自身の苦い経験(雇用に関する事項)を通じて、法律を知らないと相手の言い分の正否が判断できず不利になることがあると感じ、法律を理解したいと思っていました。上述した特定侵害訴訟代理業務試験に合格して数年後、コロナ禍となり、それまでは基本的に職場に毎日通勤していたのが在宅勤務となりました。その後も在宅勤務を継続可能な状況が続き、通勤に要していた時間を有効に使いたいと考え、家族や職場に相談して、中大通教で学ぶことを決めました。その他、中大通教で法律を学ぼうと思ったきっかけとして、昔から刑事ドラマ(相棒、はぐれ刑事純情派、渡瀬恒彦さん主演の十津川警部シリーズなど)が好きで刑法や刑事訴訟法に興味があったことや、20数年前に中央大学の理工学部を受験して中央大学と縁があったことも挙げられます。

レポート学習に取り組まれた感想を教えてください。

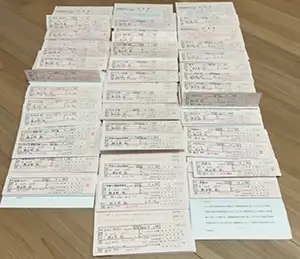

導入教育A,Bでレポート学習の作法を学んだ後、最初に法学入門のレポート課題に取り組みました。要領が分からず、最初に作成したレポートは、教科書の記載を抜粋して多少編集しただけの状態だったと思います。その返却されたレポートには、インストラクターの方から赤字でコメントを沢山いただきました。この返却されたレポートを見たとき、ここまで丁寧に添削していただいたことに対して驚いたのと、卒業できるのかどうかが不安になりました。その後、様々な科目のレポート学習を経験して、インストラクターの方からいただいたコメントを参考にして、自分のレポート学習方法を確立できたと思います。レポート課題の解答は、教科書や参考図書以外に、スクーリングの講義も参考になることがあるため、レポート学習と並行してスクーリングを受講すると、レポート学習をより効率よく進められるのではないかと感じました。

レポートはどのくらいのペースで作成、提出していましたか?また、平均的な学習時間を教えてください。

レポート学習に慣れていない頃は、レポート学習に取り組み始めてから2~3週間程度でレポートを1通完成させて提出していたと思います。在学2年目くらいから、要領がわかってきたこともあり、レポートを1通あたり1週間程度で完成させて提出できるようになりました。平均的な学習時間は、1日1~2時間程度です。休日や科目試験前は、さらに数時間学習していました。仕事が忙しい時でも、1日30分程度は学習することを心掛けました。早朝(仕事前)は、頭が疲れていないので、レポート学習にあてることが多かったです。仕事後(夕食後就寝前)は、オンデマンドスクーリングを視聴することが多かったです。

受講したスクーリングの中で印象に残っている科目を教えてください。

民法2(物権)と、民法4(債権各論)と、知的財産法です。民法2は、オンデマンドスクーリングの講義中、難波譲治先生が、民法177条に関連する話題で「住宅ローン完済後に抵当権抹消の手続を司法書士に頼まずに自分でやりました」といった発言をされたことが面白く印象に残りました。最近、私も自宅の抵当権抹消手続をする機会があり、難波先生と同じように自分で手続を行いました。民法4は、オンデマンドスクーリングでの原田剛先生の話し方や雰囲気が好印象でした。卒業式では、原田先生と対面してお話しすることができ、とてもいい思い出になりました。知的財産法は、Webexというオンライン会議システムを初めて使って、堀江亜以子先生のオンラインスクーリング(夏季スクーリング)を受講したのですが、開始時間になっても講義の映像と音声がパソコンから出力されず、慌てて中大通教のオンライン質問の機能を使って問い合わせをしました。講義の開始から1時間ほど経過後に、ようやく講義の映像と音声がパソコンから出力されてほっとしたことを思い出します。知的財産法は、オンラインスクーリングの試験が不合格となり、その後、科目試験を4回受けて卒業直前にようやく合格できました。知的財産法の科目試験で苦労したお陰で、実務ではあまり触れていない著作権法や不正競争防止法の知識を更新することができました。先生方、ありがとうございました。

スクーリングの受講科目や科目試験の日程など、スケジュールはどのように決めていましたか?

スクーリングの受講科目は、カリキュラムに従い第一群から順に選択しました。科目試験の日程は、スクーリングの受講日程を前提に決めました。具体的には、1回の科目試験で1~2科目程度(+過去に不合格だった科目)を受験できるように、主にオンデマンドスクーリングを1期に1~2科目程度受講しました。また、オンデマンドスクーリングを受講した科目は、オンデマンドスクーリング用の科目試験を受験できるように、オンデマンドスクーリングと並行してレポート課題を2通合格できるように準備しました。中大通教1年目は、取得単位が0でしたが、その後の3年間で卒業に必要な単位を取得できました。なお、スクーリングの中には、オンデマンドスクーリングがない科目(例えば知的財産法)もあったため、年度の始めに受講予定のスクーリングをある程度決めておくことをお勧めします。

科目試験を受ける際、特に重要だと感じた学習方法はありましたか?

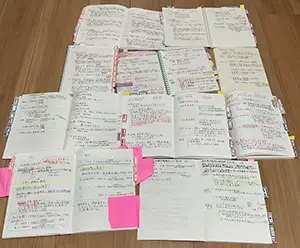

参考までに私の科目試験対策の学習方法を紹介します。まず、科目ごとに、Cloud Campusで入手できる過去問を検討し、過去の科目試験で同様の問題が繰り返し出題されているのかどうかを確認しました。同様の試験問題が繰り返し出題されているかどうかにかかわらず、教科書やスクーリングのレジュメを参考にして、入手できた過去の試験問題の解答案を作成しました。同様の試験問題が繰り返し出題されていない科目については、過去の試験問題の検討に加えて、教科書やスクーリングのレジュメを広く浅く復習しました。特に、基本的な事項(条文の趣旨、要件、効果、用語の解釈、重要な判例など)の理解に時間をかけ、余力があれば応用的な内容も検討しました。科目試験の準備は、試験1か月前頃から少しずつ進めて、科目試験1週間前には試験対策用のノートが完成するようにしました。中大通教に入学した時点では、科目試験がリモート方式で資料の参照が自由だったため、教科書やスクーリングのレジュメのどこに何が記載されているかを検討する程度の準備しかしていませんでした。しかし、2023年5月の科目試験から従来の対面方式の試験に変更されたため、それまでのリモート方式の試験対策では歯が立たないことを実感しました。そこで、上述したような学習方法に至りました。

弁理士として働かれる中で、実務経験が学びにどのように影響を与えたか、また学んだことが実務にどう活かされたか教えてください。

<実務経験から学びへの影響>:実務では、例えばクライアントからの指示や、特許庁から問われている内容の真の意図が何かを意識することを心掛けています。中大通教の学びのレポート課題や科目試験でも、実務と同様の意識をしたことで、題意を外した解答を減らすことができたのではないかと思います。また、実務では、例えば特許に関する書類(出願書類や意見書)の作成で日常的に文章を書いているため、レポート学習はそれほど苦ではなく、むしろレポート学習が仕事の気分転換になりました。このような点で、実務が中大通教での学びに活かされたと思います。

<学びから実務経験への影響>:中大通教のレポート課題に対してインストラクターの方からいただいたコメント(例えば、事案の問題点を示すこと、法的三段論法を意識すること、必要性や許容性を検討すること)がとても勉強になりました。この点を実務(例えば、特許の拒絶理由通知書に対する反論)でも意識することで、より説得力のある書面が作成できるようになったと思います。また、民法で代理を勉強することで、弁理士業務の意味や責任を改めて考える機会が得られました。さらに、上述のように知的財産法の科目試験で苦労したお陰で、弁理士業務に関係する知識を更新することができました。このような点で、中大通教での学びが実務に活かされたと思います。

<学びから実務経験への影響>:中大通教のレポート課題に対してインストラクターの方からいただいたコメント(例えば、事案の問題点を示すこと、法的三段論法を意識すること、必要性や許容性を検討すること)がとても勉強になりました。この点を実務(例えば、特許の拒絶理由通知書に対する反論)でも意識することで、より説得力のある書面が作成できるようになったと思います。また、民法で代理を勉強することで、弁理士業務の意味や責任を改めて考える機会が得られました。さらに、上述のように知的財産法の科目試験で苦労したお陰で、弁理士業務に関係する知識を更新することができました。このような点で、中大通教での学びが実務に活かされたと思います。

今後の夢や目標を教えてください。

中大通教の卒業が決まったことを子供に伝えたところ、「なぜ勉強しようと思ったの?」と質問され、それに対して上手く回答できませんでした。いつか、この「卒業生の声」を子供が読んで、勉強することの必要性や楽しさが少しでも伝わればいいなと思っています。また、私が住んでいるマンションでは、数年おきに理事会の役員がまわってきます。次に理事会の役員をやる際には、中大通教で学んだことを、理事会の運営に活かせればいいなと思っています。そして、中大通教での学びとは直接関係しませんが、私は業務の中でも特許の調査(先行技術調査や無効資料調査)が好きなので、今後、特許検索競技大会(特許調査の実務能力を評価する大会)で良い成績を収めることを目標にして、仕事の幅を広げられればいいなと思っています。

入学を検討している方にメッセージをお願いします。

入学を検討している方は、まずオンラインの入学説明会に参加してみてはいかがでしょうか。入学説明会では、気になっている事項があれば気軽に質問できると思います。私もオンラインの入学説明会に参加して、気になっていた事項(卒論の有無など)を質問し、入学を決意できました。また、入学を検討している方は、RESTUDYの卒業生や在学生のインタビュー記事を読んでみてはいかがでしょうか。入学後のイメージが湧きやすいと思いますし、どのようなスケジュールで勉強するとよいかなど、参考になる事項があると思います。私は、勉強に行き詰ったときは、参考になりそうなRESTUDYのインタビュー記事を探して参考にしました。さらに、入学後の学習方法について、金銭的な余裕があれば、スクーリングは可能な限り受講することを私はお勧めします。私は、20科目のスクーリングを受講しました。スクーリングの受講により、教科書を読むだけよりも各科目の理解が深まったと感じていますし、レポート学習との相乗効果もあったと思います。特に、オンラインスクーリングは、自宅からでも参加可能で、疑問に思ったことをいつでもチャット機能で質問できるため、オンデマンドスクーリングよりも理解が深まり、より積極的に楽しく学習できたと感じます。短期間での卒業を目指す方には、レポート課題の一部免除が得られる点もスクーリングの利点だと思います。