卒業生の声 稲又 可奈 さん

法を学ぶことによって得られる法的思考は、社会という地図の見方であるともいえます。学ばない手はないので、ぜひ一歩踏み出してほしいです!

入学:2019年4月(1年次入学)

卒業:2025年3月

就学時:30歳代

職業:大学非常勤講師

居住エリア:埼玉県在住

(2025年4月掲載)

卒業:2025年3月

就学時:30歳代

職業:大学非常勤講師

居住エリア:埼玉県在住

(2025年4月掲載)

中大通教で法律を学ぼうと思ったきっかけを教えてください。

実は現役大学生の年齢で一度他大学(法学部)に入学したものの、さまざまな事情により卒業できなかった過去があります。そのことが自らの心とキャリアに影を落としているようで、ずっと積み残しを抱えた気持ちで過ごしてきました。教育分野に転職し、このままではいけないという思いが強まっていた時に、電車の「人生を変える8万円」の広告が目に入りました。ちょうど仕事が一巡して慣れてきたタイミングだったということもあって「始めるなら今なんじゃないか」と思ったことを覚えています。

一度他大学で挫折した経験もあるので、書店で「社会人が通う大学」のような書籍や、大学の特集がされている雑誌等を購入して、かなり比較検討しました。決め手は通信教育のシステムがしっかりしていることと、質の高さです。自分だけでなく家族の協力といった自他の貴重な手間と時間を使って取り組むからには、中途半端な学びでは納得してもらえないと思いました。「法科の中央」というだけあって講義の質の高さはもちろんのこと、”法学は大人の学問”ともいわれるとおり、社会経験が学習効果を高めるのだということが体感できました。

結果として、遠回りのように感じていた2度目の大学に至るまでの経験もすべて前向きに更新することができ、挫折したからこそより深い学びにつながったのだと、その紆余曲折に感謝したくらいです。

一度他大学で挫折した経験もあるので、書店で「社会人が通う大学」のような書籍や、大学の特集がされている雑誌等を購入して、かなり比較検討しました。決め手は通信教育のシステムがしっかりしていることと、質の高さです。自分だけでなく家族の協力といった自他の貴重な手間と時間を使って取り組むからには、中途半端な学びでは納得してもらえないと思いました。「法科の中央」というだけあって講義の質の高さはもちろんのこと、”法学は大人の学問”ともいわれるとおり、社会経験が学習効果を高めるのだということが体感できました。

結果として、遠回りのように感じていた2度目の大学に至るまでの経験もすべて前向きに更新することができ、挫折したからこそより深い学びにつながったのだと、その紆余曲折に感謝したくらいです。

レポート学習に取り組まれた感想を教えてください。

「社会人になってからの学びは、自分の性格と向き合う作業である」といわれる通り、レポート学習では自分と向き合うことが多々ありました。

「〇〇の論点について、学修が足りず反省しています」と記載して提出したレポートに、「反省する気持ちがあるなら、書き直して提出してください」という意味のコメントをいただいたことがあります。社会人生活をしていると謙虚にさえしていればよいというような錯覚に陥りますが、このコメントをいただいたことでまさに「謙虚は美徳にあらず」のとおり自分の甘えを痛感しました。またある時には不合格で戻ってきたレポートの評価欄にて、「題意把握」や「教材理解」がまるでダメなのに、「要約力」だけ合格点をもらえていることもあり、「要領の良さだけで合格には至らない」と、自らの「分かったつもりグセ」にも気づかせていただきました。

今となっては笑い話ではありますが、「全然理解していない」と細かにご指導をいただいた科目より、「よく書けています」と一発で合格をいただいた科目の方が、試験に落ちてしまうことが多かったです。基本的には褒められて伸びるタイプだと自覚しているのですが、レポート学習においてはやはり書き直すというプロセスが内容の理解には必要なのだと実感しました。

「〇〇の論点について、学修が足りず反省しています」と記載して提出したレポートに、「反省する気持ちがあるなら、書き直して提出してください」という意味のコメントをいただいたことがあります。社会人生活をしていると謙虚にさえしていればよいというような錯覚に陥りますが、このコメントをいただいたことでまさに「謙虚は美徳にあらず」のとおり自分の甘えを痛感しました。またある時には不合格で戻ってきたレポートの評価欄にて、「題意把握」や「教材理解」がまるでダメなのに、「要約力」だけ合格点をもらえていることもあり、「要領の良さだけで合格には至らない」と、自らの「分かったつもりグセ」にも気づかせていただきました。

今となっては笑い話ではありますが、「全然理解していない」と細かにご指導をいただいた科目より、「よく書けています」と一発で合格をいただいた科目の方が、試験に落ちてしまうことが多かったです。基本的には褒められて伸びるタイプだと自覚しているのですが、レポート学習においてはやはり書き直すというプロセスが内容の理解には必要なのだと実感しました。

レポートはどのくらいのペースで作成、提出していましたか?また、平均的な学習時間を教えてください。

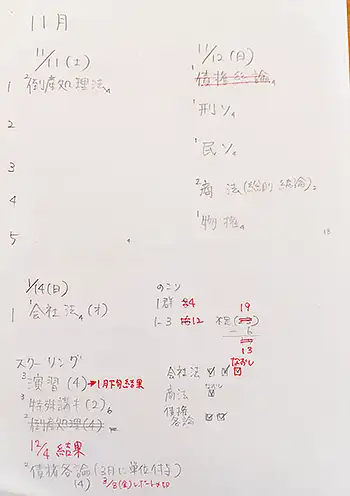

内容や参照文献の量、相性などで作成時間は異なりますが、1通につき早ければ2時間ほど、長くて1か月ほどかかりました。仕事の落ち着く時期に「1日1レポートチャレンジ月間」として取り組んだこともあります。スクーリング、科目試験、自分の忙しさなどから目標を設定し、Todoリストのような表を作って管理していました。

レポートを作成できるようになるまでは正直なところかなり苦労しました。入学した最初の年に導入教育以外で書いたレポートは、いずれも夏期スクーリングで受講した、心理学の2通と英語AとBの合計4通のみです。それもスクーリングに参加するまでレポートの仕組みを全く理解しておらず、スクーリング後に必死で自宅近くの図書館に通い完成させたのを覚えています。それでもなお性懲りもなく、入学から3年目くらいまではスクーリングや科目試験に向けてあらかじめレポートを書くということができずにいたのですが、レポートも1回で受かる場合ばかりではない現実にも直面し、遅まきながらさすがに「これではいけない」と気付きました。

スクーリング前にレポートを書く努力をするようになってからは、徐々に先生の講義を受けなくてもテキストを読んでレポートを書く力がついてきましたので、それまで無関係のように過ごしていた科目試験に対しても、ようやく準備ができるようになっていきました。

レポートを作成できるようになるまでは正直なところかなり苦労しました。入学した最初の年に導入教育以外で書いたレポートは、いずれも夏期スクーリングで受講した、心理学の2通と英語AとBの合計4通のみです。それもスクーリングに参加するまでレポートの仕組みを全く理解しておらず、スクーリング後に必死で自宅近くの図書館に通い完成させたのを覚えています。それでもなお性懲りもなく、入学から3年目くらいまではスクーリングや科目試験に向けてあらかじめレポートを書くということができずにいたのですが、レポートも1回で受かる場合ばかりではない現実にも直面し、遅まきながらさすがに「これではいけない」と気付きました。

スクーリング前にレポートを書く努力をするようになってからは、徐々に先生の講義を受けなくてもテキストを読んでレポートを書く力がついてきましたので、それまで無関係のように過ごしていた科目試験に対しても、ようやく準備ができるようになっていきました。

受講したスクーリングの中で印象に残っている科目を教えてください。

すべてのスクーリングにそれぞれ思い出深いエピソードがあるので、特に印象深いトピックスをあげます。

「これぞキャンパスライフ!」が味わえた【英語】

履修生同士のワークが多かったので、同じクラスのメンバーで揃って昼食に行きました。多摩キャンパスの食堂の大きな長テーブルを囲んでワイワイできたのは、今でも楽しい思い出です。

「新しい学修スタイル」を示していただいた【森光先生の西洋法制史】

コロナ禍で当該科目がオンラインスクーリングになって初めての回を受講しました。先生がユーチューバーのように撮影場所やスライドに工夫を凝らして作ってくださった動画を拝見して、できない言い訳はもう通用しないと実感し、勇気づけられただけでなく、自己の仕事にも役立ちました。ちなみに卒業式で森光先生とお話できた際に、今はさらに当時のスクーリング以後の話の続きが加わったと伺ったので、また聴講したいと思っています。

「受けてよかった」【秦公正先生の民事訴訟法、民事執行・保全法】

先生ご自身がおっしゃるように難解な科目ですが、穴埋め方式のレジュメや、事例を多く扱ってくださっていて、学修者の理解を助ける工夫をひしひしと感じました。現在司法書士試験の学習をしていますが、民事訴訟法に正気を保ったまま取り組めているのは先生のおかげです。

「これぞキャンパスライフ!」が味わえた【英語】

履修生同士のワークが多かったので、同じクラスのメンバーで揃って昼食に行きました。多摩キャンパスの食堂の大きな長テーブルを囲んでワイワイできたのは、今でも楽しい思い出です。

「新しい学修スタイル」を示していただいた【森光先生の西洋法制史】

コロナ禍で当該科目がオンラインスクーリングになって初めての回を受講しました。先生がユーチューバーのように撮影場所やスライドに工夫を凝らして作ってくださった動画を拝見して、できない言い訳はもう通用しないと実感し、勇気づけられただけでなく、自己の仕事にも役立ちました。ちなみに卒業式で森光先生とお話できた際に、今はさらに当時のスクーリング以後の話の続きが加わったと伺ったので、また聴講したいと思っています。

「受けてよかった」【秦公正先生の民事訴訟法、民事執行・保全法】

先生ご自身がおっしゃるように難解な科目ですが、穴埋め方式のレジュメや、事例を多く扱ってくださっていて、学修者の理解を助ける工夫をひしひしと感じました。現在司法書士試験の学習をしていますが、民事訴訟法に正気を保ったまま取り組めているのは先生のおかげです。

スクーリングの受講科目や科目試験の日程など、スケジュールはどのように決めていましたか?

科目試験は実際に受験できるかどうかに関わらず、とにかく履修科目を時間割りごとに書き出して、レポートの合格チェック表と兼ねた一覧を机に貼りだしていました。合格した科目を消して、徐々に同じ時間の科目がなくなり、受験科目が減って空き時間ができてきたときに、卒業が近づいていることを感じました。

スクーリングは年間予定が発表されたらすぐにチェックして、とにかく受けたい科目を最大限スケジュール表に書き込みました。その際申込日も必ず書き込み、申し込みが近づいてきたときに実際に受けるかどうか、検討と調整をしていました。

一度夏期スクーリングの申し込みをうっかり忘れてしまったことがあります。問い合わせをしたもののやはり過ぎた締切りに間に合わせる裏ワザはないということで、大きな単位取得につながるイベントを逃した痛恨のミスでした。それ以来、機会を絶対に無駄にしないと心に決め、実際の受講日以上に申し込みスケジュールを念入りに管理していたくらいです。

スクーリングは年間予定が発表されたらすぐにチェックして、とにかく受けたい科目を最大限スケジュール表に書き込みました。その際申込日も必ず書き込み、申し込みが近づいてきたときに実際に受けるかどうか、検討と調整をしていました。

一度夏期スクーリングの申し込みをうっかり忘れてしまったことがあります。問い合わせをしたもののやはり過ぎた締切りに間に合わせる裏ワザはないということで、大きな単位取得につながるイベントを逃した痛恨のミスでした。それ以来、機会を絶対に無駄にしないと心に決め、実際の受講日以上に申し込みスケジュールを念入りに管理していたくらいです。

スムーズに学習を進めるコツを教えてください。

時間に余裕があるなら、はじめは好きな科目からでいいと思います。法学部に入ったにも関わらず(むしろ法学部だからか)、「憲法」や「民法」というネーミングが高くそびえたっているように見え、なぜか二の足を踏んだまま2~3年経ってしまいました。その間、興味の赴くままに一般教養や仕事と関連していた法律科目に取り組み、曲がりなりにもレポートが書けるようになっていきました。そのおかげで(?)レポートや科目試験への不合格に多少の免疫がついたところで1群の「スタメン科目」に挑むことができたので、結果として効率が良かったようにも感じます。

そして、絶対に外せないのはとにかく友人を大事にすることです。決して冗談ではなく、試験やスクーリングの申し込みなどで声を掛け合う友人がいなかったら卒業は難しかったです。また、入学年度の近い友人たちとは共にピンチを乗り越えた同志のような友情があるので、同志たちの卒業はその後の大学生活を味気ないものにもしました。ですが、それが卒業単位取得のラストスパートに向かう起爆剤になったとも思います。

そして、絶対に外せないのはとにかく友人を大事にすることです。決して冗談ではなく、試験やスクーリングの申し込みなどで声を掛け合う友人がいなかったら卒業は難しかったです。また、入学年度の近い友人たちとは共にピンチを乗り越えた同志のような友情があるので、同志たちの卒業はその後の大学生活を味気ないものにもしました。ですが、それが卒業単位取得のラストスパートに向かう起爆剤になったとも思います。

日々の工夫では、繁忙期や家族のイベント時期はどうしても勉強から離れがちになってしまうため、中央大の法学部生であることを忘れないよう文房具やマグカップなど、毎日使用するものに中央大グッズを取り入れていました。特にマグカップや湯飲み茶わんは「割れないうちに卒業しよう」と思えてよかったです。

中大通教で体系的に法律を学んだことで、ご自身に変化はありましたか?また、お仕事や日常生活にどのようなメリットがありましたか?

何といっても「学び、挑戦する立場に当事者目線が持てた」ことが一番のメリットです。実際に仕事で接する大学生にも実感を込めて「“何とかなりませんか”は何ともなりません!」と言えますし、テスト前の子どもたちに「ラスト5分で“もう1問あった!”(実話です)とならないように、確認しっかりね!」と言うと、「お母さんほどひどくないから、大丈夫」と頼もしい言葉が返ってきます。言われる側の感覚は鋭いもので、再現性のない話や実体験が伴わないアドバイスは全く響きません。当事者目線を持ち続ける意味でも、科目等履修生として中央大学での学修を継続することにしています。

ほかには、情報の咀嚼力、積み重ねを積み重ねる持久力と分からなさを許容するストレス耐性がついたようにも感じます。その表現が選ばれたことの理由や背景事情、別の観点について考えることで、不用意な発言や厳しい他者評価にブレーキをかけられますし、結果として社会生活でもトラブル回避に役立っています。

また、残り数単位など、終わりが近づいてくるとどうしてもモチベーションが落ちるので、卒業が見えてきたときに法律系の資格取得を検討すると良いと感じました。実際に司法書士試験の受験を決め、出題科目を追加履修して必要な単位よりも大きく網をかけて進めたところ、良いラストスパートになっただけでなく、仕事の幅を広げるキッカケにもなりました。

ほかには、情報の咀嚼力、積み重ねを積み重ねる持久力と分からなさを許容するストレス耐性がついたようにも感じます。その表現が選ばれたことの理由や背景事情、別の観点について考えることで、不用意な発言や厳しい他者評価にブレーキをかけられますし、結果として社会生活でもトラブル回避に役立っています。

また、残り数単位など、終わりが近づいてくるとどうしてもモチベーションが落ちるので、卒業が見えてきたときに法律系の資格取得を検討すると良いと感じました。実際に司法書士試験の受験を決め、出題科目を追加履修して必要な単位よりも大きく網をかけて進めたところ、良いラストスパートになっただけでなく、仕事の幅を広げるキッカケにもなりました。

今後の夢や目標を教えてください。

卒業が見えてきた段階で仕事の整理をしたのですが、音楽大学での一般教養の非常勤講師を続けることになったので、社会貢献の要素を取り入れ、未来を担う人材育成に向けて授業をリニューアルしています。昨今は日本の芸能や芸術分野での人権問題など意識変革が問われていますし、自らのキャリアアップと法律実務家としてきちんと根拠のある知識の提供ができるよう、あわせて司法書士の勉強をしています。社会保険労務士や行政書士にもチャレンジしたいです。

思い返すと、入学してとても印象的だったのが、卒業していく方々が転職を意識されていたことです。「みんな転職するために大学に来ているのかな?」と思うほどでした。目の前のレポートで頭がいっぱいで、卒業なんてもってのほか、日々のやりくりに精一杯で転職も全く考えていなかった頃の話です。そんな私も取得単位が増えるにつれて、「(不本意な出来なのに)いただいた単位を、どう還元していこうか」「この学びを活かすにはどうしたらいいか」と考えるようになり、もうひと踏ん張り!と勉強モードに舵を切って過ごすうちに、自然とキャリアアップをする方向に話が進んでいました。

心理学を受講した際の先生の受け売りではありますが、今後も「生涯学習・生涯発達」を掲げて取り組んでいきたいです。

思い返すと、入学してとても印象的だったのが、卒業していく方々が転職を意識されていたことです。「みんな転職するために大学に来ているのかな?」と思うほどでした。目の前のレポートで頭がいっぱいで、卒業なんてもってのほか、日々のやりくりに精一杯で転職も全く考えていなかった頃の話です。そんな私も取得単位が増えるにつれて、「(不本意な出来なのに)いただいた単位を、どう還元していこうか」「この学びを活かすにはどうしたらいいか」と考えるようになり、もうひと踏ん張り!と勉強モードに舵を切って過ごすうちに、自然とキャリアアップをする方向に話が進んでいました。

心理学を受講した際の先生の受け売りではありますが、今後も「生涯学習・生涯発達」を掲げて取り組んでいきたいです。

入学を検討している方にメッセージをお願いします。

法学部への入学は「世の中の仕組みを知りたい」「分からなさを解消したい」という知的好奇心がもとになっていたのだと思います。とはいえ、入学時にそれを自覚していたわけではありません。「なんで法学部?」と聞かれても大卒の資格取得が主な目的とも言えず、答えに困って「法律系の仕事をしてきたから」などともっともらしい理由をあげてはぐらかしていました。

法学部での学びを通じて、生きていくうえで避けられない理不尽や、不測の事態にどう対応していくかということを法規範や判例から学んだことにより、少しずつではありますが自らの努力や注意で防げる事故と、そうでないものの区別がつくようになっていきました。

次第に「世の中を作る」ということは「決まり、ルールを作る」と言い換えることもできること、その仕組み作りの土台には間違いなく法律知識と法的思考が存在していることを知り、幼いころから持っていた「心配ごとは無くせないのか」という素朴な疑問を解消するべく、必然的に法学部を選んでいたのだと気づきました。

何か選択をするとき、仕組みやなりたちを理解していれば自信を持って歩みを進めることができます。知らずになんとなく流されるよりも豊かで質の高い人生になるのです。

法を学ぶことによって得られる法的思考は、社会という地図の見方であるともいえます。学ばない手はないので、ぜひ一歩踏み出してほしいです!

法学部での学びを通じて、生きていくうえで避けられない理不尽や、不測の事態にどう対応していくかということを法規範や判例から学んだことにより、少しずつではありますが自らの努力や注意で防げる事故と、そうでないものの区別がつくようになっていきました。

次第に「世の中を作る」ということは「決まり、ルールを作る」と言い換えることもできること、その仕組み作りの土台には間違いなく法律知識と法的思考が存在していることを知り、幼いころから持っていた「心配ごとは無くせないのか」という素朴な疑問を解消するべく、必然的に法学部を選んでいたのだと気づきました。

何か選択をするとき、仕組みやなりたちを理解していれば自信を持って歩みを進めることができます。知らずになんとなく流されるよりも豊かで質の高い人生になるのです。

法を学ぶことによって得られる法的思考は、社会という地図の見方であるともいえます。学ばない手はないので、ぜひ一歩踏み出してほしいです!